1 翻看吐蕃敦煌的残篇,就知道,历史上一个人能留下名字就不错了,更何况留下事迹和作品,那就万幸了。然而历史留下的只能是一些碎片,历史学者很像侦探,只能根据这些碎片来构建,拼凑出历史之“原貌”。然而,这也是虚空。人的纪念又怎样,所谓三不朽也不是真不朽。真不朽是蒙主纪念,我们所做的事,主纪念就足以。

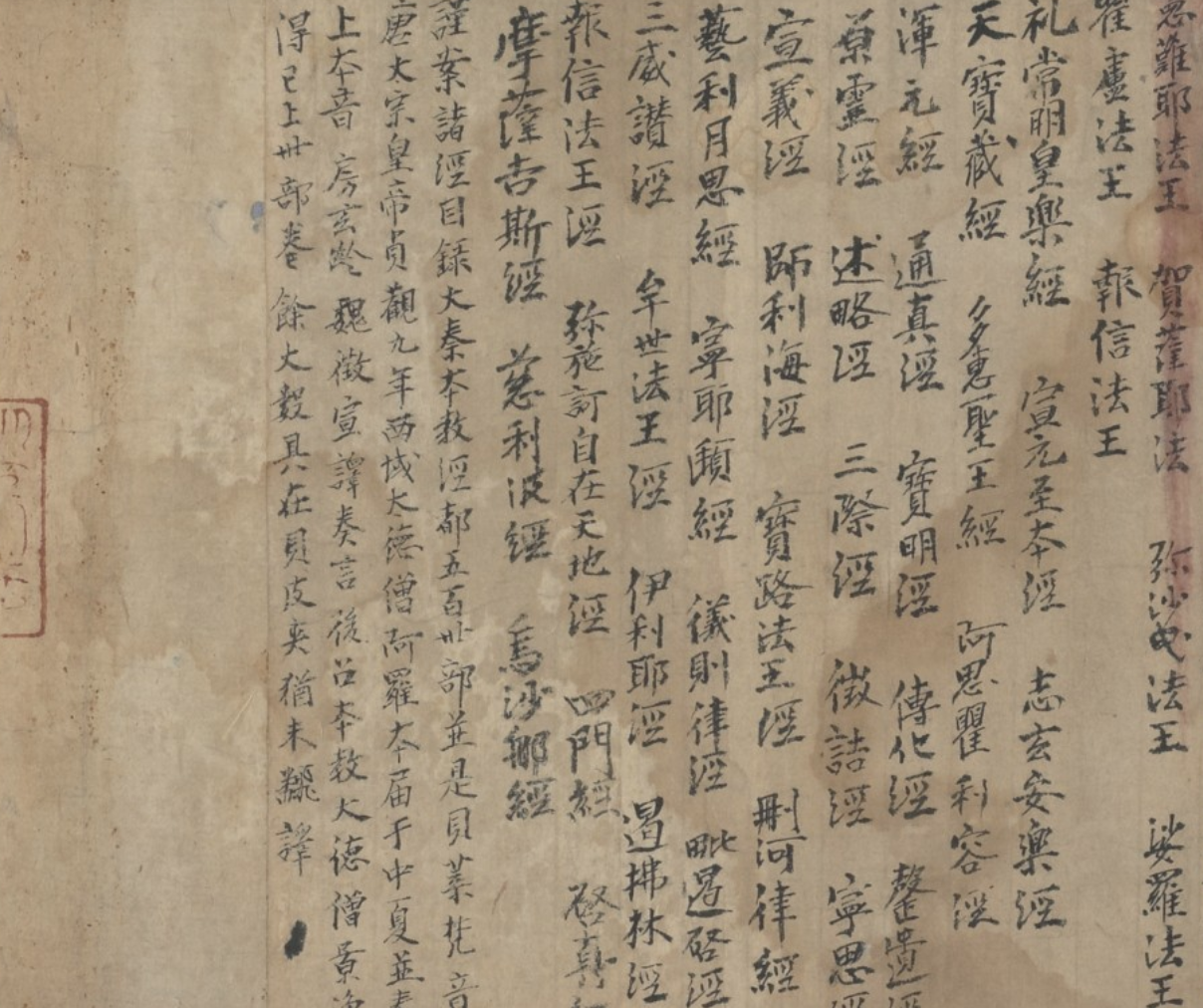

2 想当年景教也曾致力于汉译活动,按尊经记载有三十五部书1,如今残存的有几部呢?难道他们的汉译辛劳都白费了吗?难道主没有纪念他们手所做的工吗?我想主当然纪念,因为他们遵照耶稣基督的大使命,要把这福音传递给中国人,即便没有流传下来,给现今的国人看到。但至少当时的中国人看到了,当时的人信主了。这就够了。主看人不像人看人,人是看外貌(有没有成功,有没有流传下来,有没有蒙人纪念),但上帝是看人的内心,惟愿我们光从东方来以及教父原文中译计划的事工蒙主纪念,这就够了。

3 反观历史,我还是挺佩服君士坦丁和斯拉夫的皇室们的,因为他们有一个特质,中国的帝王们从来不具备。那就是谦卑。他们公开宣告基督教为国教,就是谦卑自己,公开承认有一位在帝王之上的上帝,有一个在人国之上的上帝的国。而我们的历史,从没有体现出这种特色,我们的帝王还是爱江山,爱权力,从未通过这种方式,把自己拉下神坛。于是,其中的百姓活的就没那么自在,人吃人的现象就更加显露出来。

4 无论是出版,还是不能出版,原文翻译总还是要做下去的,不为别的,只为那桌上掉下的碎渣儿

5 环境有多严峻,我的译作就有多公开;因为神给的不可藏着掖着,总要多多给出去

6 没有完美的翻译,如果有,就是原文了。所有的译者都不得不对原文产生自己的释读和理解。

7 缺少了把房子建在磐石上的实践精神,就算有人通晓所有古典语言,熟读手稿碑刻等原始文献,我们仍然无法完全相信他的翻译和学术成果。因为一个人的生活如何,他看待事物的方式亦会如何。這是現代學術方法論的通病。

8 我翻译更多的是牧养自己,争取过一个讨上帝喜悦的生活,其次才是分享这些译作,让更多的人受教父们话语的牧养。

9 翻译这种事,是在做的过程中习得的(神父马克西姆言)。因此,坚持做下去就好,并且多做少说,因为做一件事是难的,评论一件事却是容易的。