Mellas博士:终极奥秘,东正教礼仪

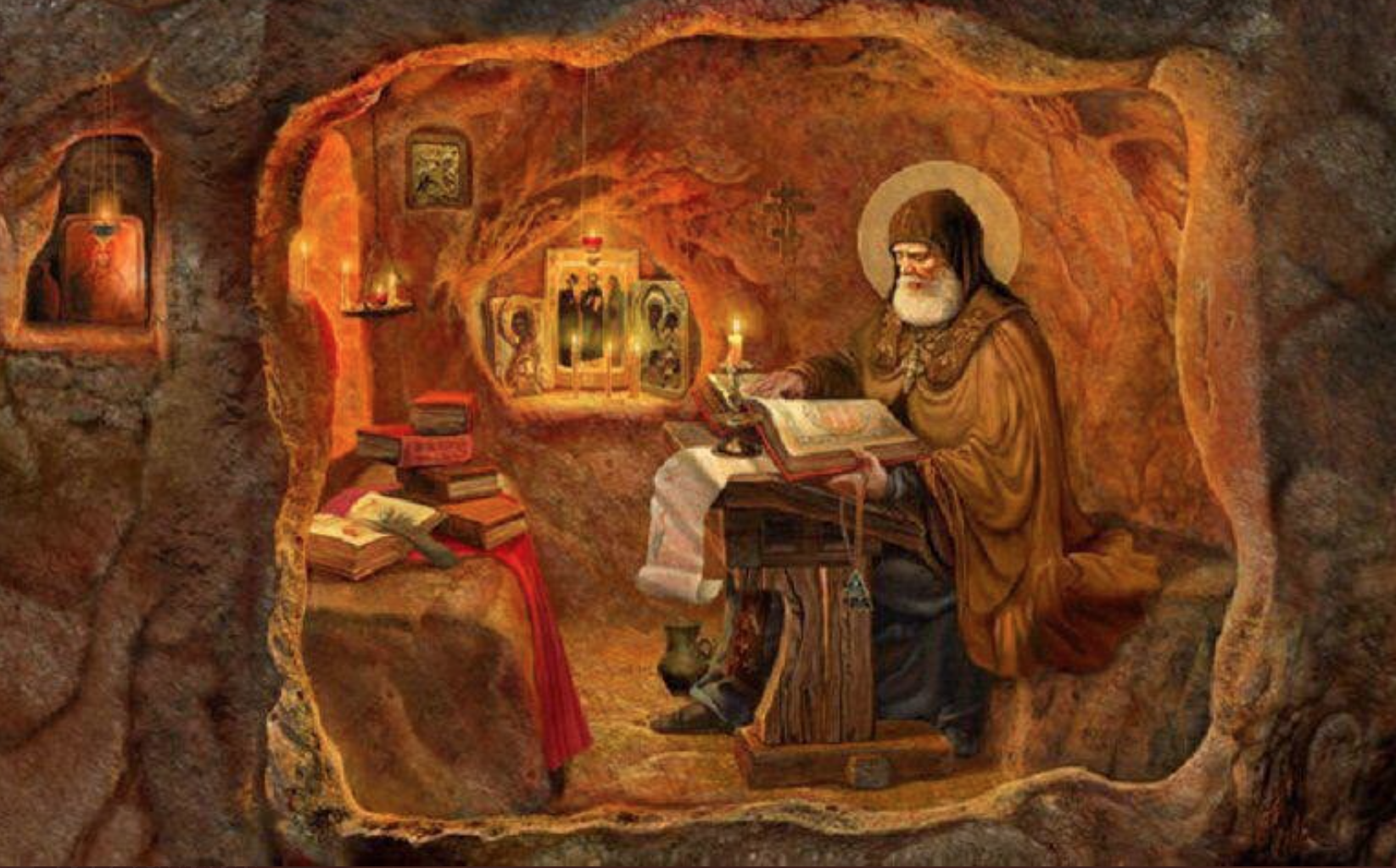

按:Andrew Mellas博士是悉尼大学哲学博士,专长拜占庭历史和礼仪。Andrew博士将在我们平台提供三次讲座,此为第一场:终极奥秘:东正教礼仪。Enjoy! 若要引用本文,请参考版权申明 油管订阅和网盘下载,请见主页 讲稿正文 圣礼仪——东正教的终极奥秘 祷词大意: 以父、子及圣灵之名。 基督真光光照并圣化每一个来到世间的人,愿你的面容映照我们,使我们能在这光中见到那不可触及之光,愿你引导我们的脚步践行你的诫命,经由你至洁之母及诸圣的祈祷,阿门。 以上祷词经常用于学习之前。因为基督是我们的真光,所以我们希望基督之光能来照耀和光启我们。 希望这是一次对大家来说富有成效并具洞察力的讲座。 正教崇拜礼仪由传统的终极忏悔仪式塑造而成。经过了历世历代的演变和传承,它既是正教神学的源泉也是其呈现。礼仪宛如一曲神学之歌,在敬虔的、可经验的各项圣事中,使每一位崇拜个体与他人和谐共融为基督的身体。 礼仪这个词可以用来描述信众崇拜生活中的很多圣事,但是我们所说的圣礼仪(Divine Liturgy)是指圣体血的礼仪,也就是感恩祭。它堪称正教教会圣事之母。其实,与其说感恩祭是最重要或最核心的圣事,不如说它是圣事的缘起和终极。因为没有它圣事就根本无从谈起。为何如此说呢?因为圣体血的礼仪涵盖了教会所有的奥秘,揭示了天主的救恩。正如圣尼古拉斯·加帕西(St.Nicholas Cabasilas)所说,这是终极的奥秘,在此之外无以复加。在拜占庭的教父传统中,圣礼仪这一终极的奥秘不仅仅是地上的一个宗教仪式,而是在教会中居于神圣地位的天堂与此世的共融。 君士坦丁堡的圣日尔曼(St.Germanus of Constantinople)说过:“教堂乃地上天堂,天主居住其中”。教会中其他任何一个圣事都有赖于圣礼仪的能力。有圣礼仪的地方就有教会,而没有圣礼仪就没有教会。在正教的历史中,圣礼仪一贯被描述成在地上的天堂,其奥秘如是:无论在哪里,当地上的崇拜者在圣礼仪中开始咏唱,天上的天使也一同应和,而临在于我们中间的那位大祭司正是,且只能是基督耶稣。 以上这些说法让人感觉高深莫测,那么就让我们脚踏实地,厘清礼仪(liturgy)这一基础概念。礼仪这个词应该如何定义呢?这是一个大家都非常熟悉的词,但是要真正地把它的意思讲明白其实并不容易。因为人们对它普遍地存在一个误解。礼仪一词的词源是希腊语 λειτουργία,它是一个合成词,由两个部分组成。一是εργον(work)工作或服事的意思;二是λειτος(public)公共的意思。若将其译为礼仪,在神学意义上可以通过,但就其词源来说并不正确。 “λειτουργία”这个词指的是公共的事物或工作,但它不是由公众亲自来实施,而是专门指定一个或一群人代表他们实施这项工作。根据使徒圣保罗的说法,基督本人其实是代表我们完成圣礼仪的那一位。在《希伯来书》第八章中圣保罗说:“我们所论述的要点即是:我们有这样一位大祭司,他已坐在天上‘尊威’的宝座右边,在圣所,即真会幕里作臣仆;这会幕是上主而不是人所支搭的。”(思高版圣经) 关于正教会的圣礼仪——感恩祭,我今天不想从教父们的相关论述出发,而是想和大家一起从重新审视一下圣经中三个为人熟知的故事:第一个故事,基督用五个饼喂饱了五千人;第二个故事,浪子的比喻;第三个故事,两个门徒在去往厄玛乌(以马忤斯,Emmaus)的路上遇见复活的主。虽然大家很熟悉这些故事,但是我希望可以近距离地探究它们,并去聆听教会中相关的赞美诗,通过它们来领悟这些故事的意义和其对圣礼仪——感恩祭奥秘的揭示。 首先,看基督用五个饼两条鱼喂饱五千人的故事。耶稣在加利里的海边,有一大群人跟随着他。耶稣想给他们食物吃,但这让他的门徒们感到非常为难,且不说要花多少钱才能让五千人吃饱,现下在这前不着村后不着店的荒野,唯一能找到的食物就是一个小男孩带着的五个饼和两条鱼。耶稣举目向天祝福了这五个饼,把它们掰开分给了众人。通过这样一个奇迹每个人都得到了食物,而且还有剩余。那么,我们如何在正教会的礼仪传统中经验这个圣经故事呢? 现今,在教会的复活季,人们会听到圣若望福音中五饼饱众人的故事,但却不能听到圣罗麦诺(St.Romanos)依此创作的圣诗在复活节至圣灵降临节期间被咏唱了。圣罗麦诺是公元六世纪查士丁尼大帝(Justinianus the Great)统治时期拜占庭的圣诗创作者。他的职责是主持夜晚的祈祷。恰逢庆祝基督降生节的晚上,至洁诞神女在他睡着的时候向他显现,给了他一个书卷让他吃下去。上面的那张圣像画表现的就是圣罗麦诺张开嘴吞下了书卷,立刻从梦中醒来,惊讶之余就赞美天主。他随即登上了讲经台开始咏唱,今日童贞女诞下了那位在万有之前的神…… 据说在他安息主怀之前,大约谱写了近一千首赞美诗用于各种节庆,而在现存的赞美诗手稿中,只有八十九首属的是他的名字,其中有六十首被认为是天才之作。五饼饱众人的赞美诗就包括在这六十首之中。以下就是这首赞美诗的歌词。 大意如下: 旷世奇闻信使惊,芸芸众生自尘兴, 栖身下界污浊处,意念举扬至昊庭。 介入基督受难功,分得体血共相饮, 天粮救命虔诚取,藉此得赎待永境。 五感皆知其为饼,灵识见众化神形, 常新不朽如何解,不腐天粮唯主因。 这首赞美所描述的是基督把饼分发给五千人,天使们看到的不仅是人吃的物质食粮,而且是天国不朽之粮。这个神迹发生在古时的加利利海边,它向今天的我们显示出一些礼仪性的特征。圣罗麦诺在诗歌中说那五千人在意念中被高举,使我们想到在正教的礼仪过程中,祭司要求众人高举他们的心。你们会发现圣罗麦诺的措辞同样被一些叙利亚教会的传统礼仪祷词所采用。在圣礼仪的这个时刻我们被告知,吃饼者成为基督被钉十架的参与者——因为基督以肉身承受了十架圣难,因此肉身之人就得以分享其神恩。圣保罗也在哥林多前书中告诉我们:“的确,直到主再来,你们每次吃这饼,喝这杯,你们就是宣告主的死亡。”(哥格林多前书11章26节,思高版圣经)感恩祭,这份赐给我们的圣礼邀请我们参与基督的圣难,并经历他应许给我们的彻底转变。正如基督所说:“我是从天上降下的生活的食粮;谁若吃了这食粮,必要生活直到永远。”“我所要赐给的食粮,就是我的肉,是为世界的生命而赐给的。”(若望福音 6章51节,思高版圣经) 值得注意的是,圣罗麦诺在其赞美诗中,将这生命的礼物解读为,这是赐给那些信仰基督之人的礼物,是专门留给那些热忱前来领受这神秘之粮的人,他们所怀的意念纯洁且真诚。 此时,你可能会疑惑,为什么在这首赞美诗中只提到了五饼,而未曾提到圣礼仪中的酒——基督的血呢?这是因为在纪念五饼奇迹圣周的前几周,正是教会纪念加纳婚宴奇迹的日子,“耶稣将水变成酒”这一主题已经出现于圣罗麦诺为此纪念日而作的一首诗歌中了。 在这首赞美诗中,圣罗麦诺描写了耶稣批评门徒们不信他能以五饼喂饱五千人。歌词大意是: 尔众需思加纳行,合欢酒罄玉樽轻。 童贞圣母慈心动,上主如我终允情。 转化清泉无葡藤?琼浆覆上客相迎。 千民颔首增其饼,不朽天粮葡蔓青。 对于谱写诗歌的圣罗麦诺来说,复活季中的圣礼仪,即感恩祭,用基督所施行的两个奥迹表达出来,一为加纳婚宴水变酒,二为五饼饱众人。五饼饱众人这首圣诗向我们揭示了这个奇迹是如何发生的。诗人在结尾给了我们一幅非常美丽的图景。 基督祝福那五个饼,以不可见的声音命令道:“现在,让人看见你们增添,并喂养在这里的每一个人。”立时,饼服从了主的命令,按基督的要求以不可觉察的方式增添了。诗歌用“增添”(英文译为multiply)来表现饼数的增加,让人联想到妇女生产,饼的增加仿佛一个个新生命的出现。圣罗麦诺提醒我们基督是天主,他创造了宇宙中的一切,既包括天上的月亮和星宿,也包括亚当和夏娃。他曾命令亚当和夏娃要生育繁殖,充满大地,他也以这样的方式去命令那五个饼。但诗人同时又警告我们说:“人是不可能以理性的方式完全了解这个奥迹,因此我对这一奥迹保持沉默,因为我无法进入到这个奥秘的深处。”所以,我们也应该带着信心上前去领受圣礼仪的奥秘,而不是以理性的方式去了解它。 最后,我们一起聚焦于基督如何让他的门徒把饼分给众人。我们教会的圣教父们和圣教母们1教导说,基督以这样的行动将分发的权柄和恩典授予了门徒,使他们成为天主奥秘的管理者。直至今日,通过使徒传承,在教会中我们有主教和司祭把天上的、永生的圣粮分发给我们。他们凭基督给予他们的恩赐来做这些事情。 基督本人把神圣的天国永生之粮分给我们,也就是把他自己分给了我们。在这个奥秘中,他既是这粮,也是给我们分粮的人。实际上,在这个圣礼仪中基督的临在既真实又极具活力。 圣尼古拉斯·卡巴斯拉斯(St. Nicholas Cabasilas)说:“基督把我们变成了他自己的状态……我们原本由泥土做的身体变成了王的身体。基督的身体和我们的身体合而为一,他的血和我们的血融在一起。一般的食物被人吃了以后就被消化了,比如鱼、饼等食物,它们就变成了人血肉的一部分;而在这里却恰恰相反,生命之粮本身改变了他所喂养的人,使食者变成了与他相似的人。” 我们要重新审视的第二个圣经故事是大家非常喜欢的“浪子的比喻”。 我们熟悉这个故事是因为在正教会每一年礼仪的循环中,接近大斋期时都会讲这个故事。 故事讲到一位父亲的小儿子索要了他的财产去了远方。在那里他过着奢靡的生活,挥霍光了所有的财富,变得身无分文且无朋友,只能和猪在一起。后来,他幡然醒悟,并感到悔恨。他就起身回到了父亲的家中。父亲看到小儿子回来了就跑向他,拥抱他,亲吻他。父亲吩咐仆人们把最好的长袍穿在儿子身上,把戒指戴在他手上,又给他穿上鞋子,并为这死而复生之子杀牛以庆。 那么,故事听到这里你可能会有疑问了,这个关于悔改的故事和圣礼仪有什么关系呢?从圣词曲作者罗曼诺的角度看关系极大。我们必须要记得从五饼饱众人的赞美诗中所学的道理。“感恩祭”邀请我们成为基督钉十字架的参与者;还要记得基督本身就是从天而降的食粮,这食粮就是他自己的身体,并赐给了我们。他来是为了整个的世界能够得到生命,这其实是天主爱的表现。 在关于浪子的赞美诗中,圣罗曼诺把父亲给儿子披的长袍说成是我们受洗时接受的长袍。这第一件长袍象征那起初的长袍,即在古时,亚当和夏娃没有犯罪之前他们所承载的荣耀。它代表所有基督徒受洗归入基督时就披戴了基督。在这个比喻中父亲就是创造世界的天主。圣罗麦诺在赞美诗中写下了父亲对儿子说的话,尽管这些话并未出现在圣经中,但是父亲的话其实表达了天主多么期待所有的被造物都能接受他赐下的宽恕,其歌词以父亲自言自语的方式写出。 歌词大意如下: 我怎能无视,他之身体赤裸。 我怎能无患,我之圣容染浊。 我怎能不因,我儿受辱连坐。 我怎能不期,因尔荣耀复活。 诗人在这里讲述的正是基督的救赎之功:他被钉十字架,下到地府,还有他的复活。圣罗麦诺把被宰杀的肥牛,还有酒宴看成是为了祝贺浪子回头而举行的节庆。这就是基督救恩奥秘圆满的实现。它包含两个方面:一方面是以浪子为代表的人类悔改情节的铺陈;另一方面是天主恩慈的呈现,即由他亲自道成肉身并为人类付出牺牲。关于“被宰杀的肥牛和宴会”他在这首赞美诗里这样描述。 歌词大意如下: 拖它进来, 它是,生命祭! 生命祭被献,而非处死; 拖他进来, 他是,生命祭! 生命祭在死地赐予生命; 拖他进来, 他是,生命祭!...