光从东方来两周年记

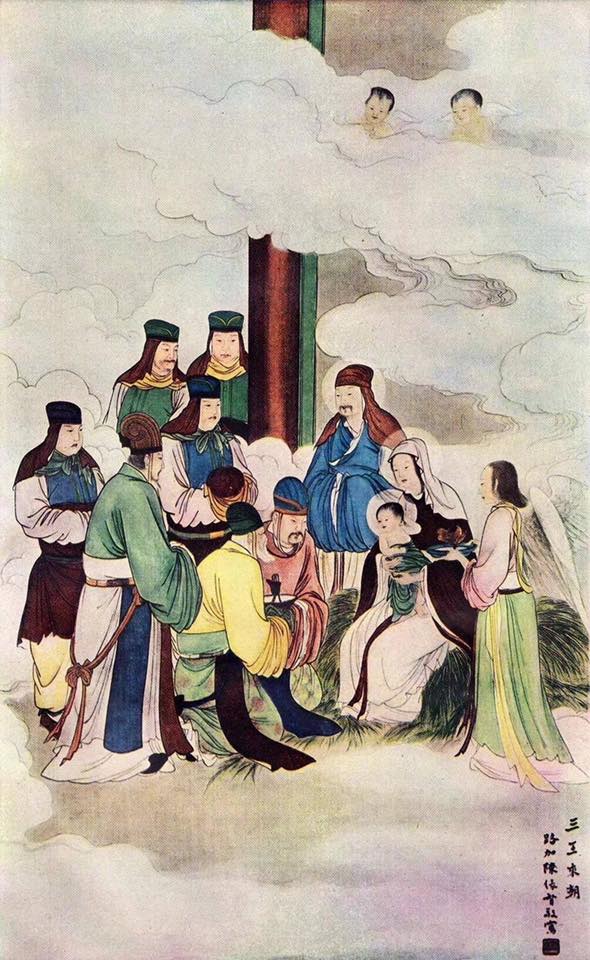

by 阿甲 引言与祈祷 愿主我们神的荣美归于我们身上。 愿你坚立我们手所做的工; 我们手所做的工,愿你坚立。 ——诗篇90:17 光从东方来网站建立于2021年12月,2022年12月写了一周年记,数算神恩。一路走来,回顾过往,有尝试,有失败,也有成功,然而,凡事都有神的美意和带领。 建站之初,由于读博要交学费,抱着一点“私心”,想着开课赚钱,补贴家用。这本没什么难以启齿的,毕竟,凭自己的本事赚钱养家,不累着别人就是神的美意。然而这种小作坊的心态却与光从东方来公益推广的初衷不合。我开的一系列灵修类收费课程(爱神集导读版,沙漠教父言行录导读班,早期叙利亚灵修导读班,卡西安和圣本笃导读班等),报名人数渐趋减少,以至于无人报名。**我逐渐意识到,整体而言,大家对东方教会传统,其实还是比较漠然的。当今的情形,这东方教会传统宛如世外桃源,国人仅有耳闻,甚至未曾听闻有其名,更别提进入一探究竟了。**因此,笔者决定把自己的“小作坊”与光从东方来的事工做个区分,挪到了这里。目前课程类,只有沙漠教父言行录录播课,自2024年开始,我所有的收费课程将在这个小作坊平台展开(请点击),不会体现在光从东方来网站。 2022年11月,我开始了免费讲座类的课程,包括有主题的学术课,朝圣游讲座,以及阿甲专栏。这类公益课程受到读者的欢迎,可以说是成功的。目前网站上方栏目是免费讲座类的,Lydia博士是本平台的常驻讲师,故为她开设了专栏,她主要介绍方向是东正教的礼仪和圣经。而目前,我的方向是教会历史和灵修类。 2023年2月,我开设了会员制。这种制度的初衷类似于筹款做翻译,主要目的是将笔者和团队同工的译作分享出来,同时以订阅会员的方式收取一定费用,以促使翻译事工无论在经济支持上还是在固定产出上都能稳定。然而,随着时间的推移,我发现自己过于乐观了,现实与理想的巨大差距,让我做出了暂停光从东方来会员制的决定,转而挪入自己的小作坊模式**(请点击)**。具体原因与事宜,我已在暂停光从东方来会员制和录播课的通知中列出,这里不再详述。 2023年8月,我开设了公益项目教父原文中译计划,写了《教父原文中译手册》,牛津在读博士David亦贡献一篇《自学古典语言篇》。这个事工与光从东方来互为表里,但更加深化和长远。 自2024年开始,光从东方来所有事工将完全公开免费,其事工具体细节,请见关于我们,这里不再详述。从此,在未来至少20年内,光从东方专注于东方教会传统最基础的普及和推广工作。 学术角度推广,而非灵性牧养 光从东方来,从学术角度介绍东方教会传统。所谓从学术角度,是指不瞎说,不道听途说,而是有理有据地介绍东方教会传统。从学术角度也意味着光从东方来的事工将不涵盖属灵牧养*的层面,而是专注于从学术角度来普及推广。 此外,光从东方来也添上了宣教的视角。自唐元之景教,明清之天主教,基督新教以来,东方教会传统在唐元之际的遗迹和影响未得阐发,而明清之际的教会史观难免带着欧美中心论的调子,少了东方教会传统的异彩。这对国人而言,实乃缺憾,而非幸事,希望光从东方来的事工能部分弥补之。 *属灵牧养特指教会中的神职人员和修道院中的神师,长老传统。光从东方来不会涵盖这个层面,但若读者有这方面需求,欢迎联系我们,我们尽可能地为您提供这类渠道。 喜乐歌 飞鸟花草慰吾心 公交飞机有何别 与主同行才真金 忍耐哭泣之后 必有欢呼喜乐 何来子成龙,女成凤,做人上人 可谓今生蒙福不信主,宛如死亡之畜类 不如信耶稣,近亲主,粗茶淡饭 做天国子民,永享安乐